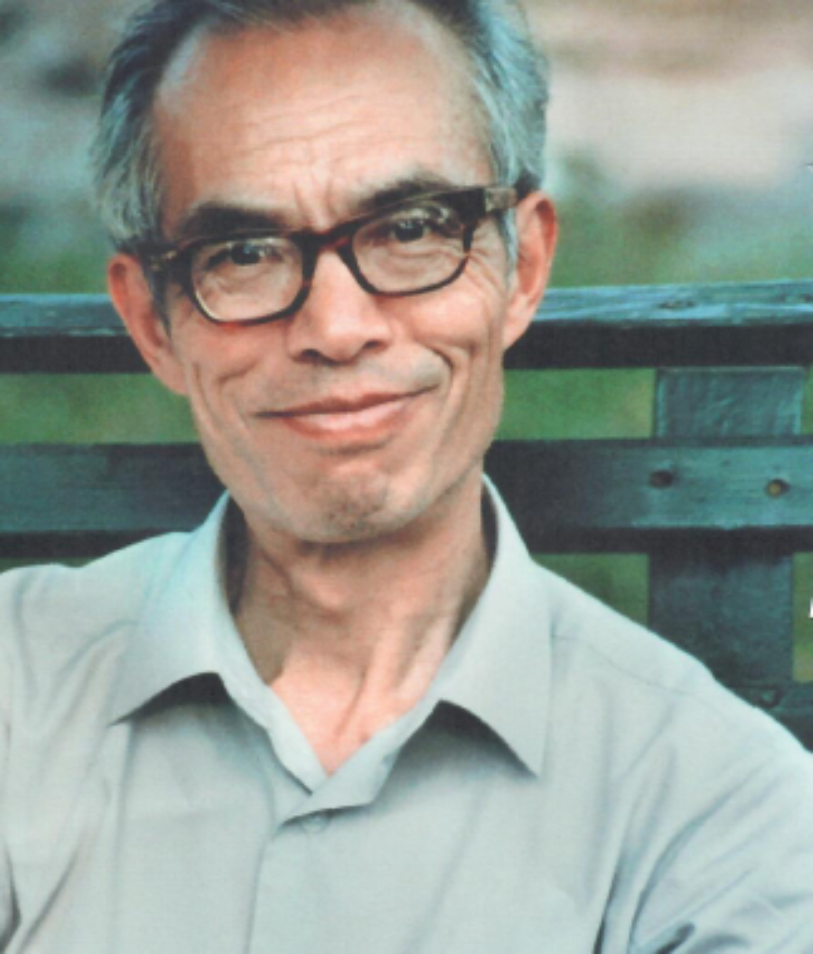

毛礼锐先生(1905—1992)

“学生兼食客”

记得第一次去导师家,我汇报完学业后欲起身告辞,先生说,到中午了,就留下吃饭吧。当时我还不太好意思,但厨房里饭菜飘香,难抵诱惑。那时我等经济条件尚不宽裕,食堂的伙食又很差,回想起来先生家的四菜一汤可比现在饭馆的美味多了。吃顺了嘴以后,也就时不时在先生家里打“牙祭”。先生风趣地说:“(子曰)有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔。’前一条你们做得不错,后一条我们共享,只是没有酒。”据系里的老教师说,先生一直是这样款待学生和年轻教师的,而且还可以利用吃饭的时间更加无拘束地交流学术。

我印象较深的是一次吃饭时,先生问道:“你知道“食色性也’是谁说的?”我不假思索地回答是孟子。先生淡淡地说:“回去查查出处。”我查阅后才发现,出处固然是在《孟子》一书中,但却是告子说的,是他的性本自然、无善恶之分观点的例证。我深感自己读书粗糙,特别是想当然,这是做学问的大忌。下次见先生时,我诚恳做了检讨,先生又问“学而优则仕”是谁说的,这又是一个坑,不过我倒是回答正确了。在先生家蹭饭,不仅口舌之欲得以满足,在知识积累、治学态度和方法等诸方面也获益甚多。

摘自《毛礼锐先生二三事》,作者俞启定,原文曾收录于石中英、朱珊主编《新中国教育家肖像》。

王焕勋先生(1907—1994)

打“卡”读书 受益终身

人生之路是需要路标,需要指引的。我的学术生涯的一大幸事是大学刚毕业就来到王焕勋先生身边,做他的科研助手。从此恭陪先生左右,耳濡目染,感受先生温良恭谨的人格和宁静致远的胸怀,学习先生认真负责的工作精神和一丝不苟的学术态度。可以说先生的言传身教是我受用不尽的一笔精神财富。

记得刚到王先生身边,先生交给我的第一件工作就是做卡片。先生拿出一沓空白卡片,很婉转地对我说,自己年纪大了,眼神不好,让我选择一些好书、好文章做成卡片给他,他再从中筛选,进行阅读。卡片每天至少做一张,一个月下来就累积30余张。那时的学术文献不同于现在,还远未达到今天这样的数字化水平,一般的学术文献并无摘要和关键词,因此做卡片是偷不得懒的,必须首先把全文仔细地阅读一遍,然后在卡片上写出摘要。先生在看完我所做的卡片后,经常会就其中他认为重要的文献与我做进一步的讨论,帮助我加深对这些文献资料的理解。现在想来,先生真是用心良苦,以这样一种方式,督促我认真读书。那几年我在先生的指引下读了许多书,为以后的学术工作打下了丰厚的基础,甚至受益终身。

摘自《怀念恩师王焕勋先生》,作者劳凯声,原文曾收录于石中英、朱珊主编《新中国教育家肖像》。

赵光贤先生(1910—2003)

摒弃门户 畅叙己见

先生自20世纪70年代末开始带研究生,教诲学生严格而不古板,重在引导学生掌握研究方法;且无门户之见,并不要求弟子一定要遵从己说。正因为如此,才使弟子们没有思想束缚,在先生面前毫不拘谨,敢于畅叙己见。

记得有一次向先生请教《左传》中后人篡入的文字成分,我以为不单是解经语和解传语,包括一些脍炙人口的著名故事,比如《曹刿论战》(见《左传·庄公十年》)其实也是后人附益的战国传说,而非左氏原文。先生听了不以为然,说《曹刿论战》在文字上并无破绽,问我有何根据。我说:“根据没有,但我觉得于情理上说不通。您想啊:古时两军对阵,以金、鼓传达作战命令,鼓进金退。一方既然击鼓,肯定是全军立即发起冲锋,战车滚滚,千军万马蜂拥而至,鲁军就是不想打也不成啊!怎么可能齐人三鼓双方还打不起来呢?如果真是非要双方都击鼓这仗才打得起来,那么如果鲁人始终不击鼓,是否仗就不打了?”先生想了想,笑对我说:“你讲的有些道理,可以再仔细想想。”

摘自《慎终追远 厚德载物——追念赵光贤恩师》,作者王和,本文曾收录于孟世凯主编《赵光贤先生百年诞辰纪念文集》。

何兹全先生(1911—2011)

日理一“鸡”

何先生和郭先生待学生热情有加,“日理一鸡”传诵甚广。说的是,何先生夫妇两人生活简朴,饮食清淡,有人向他们请教长寿之道,答案是:棒子面粥加红薯,但又担心学生的营养不够,便经常请到家里吃饭,每每做很多菜,还不断为学生夹菜。据我的师兄于辊奇和薛军力讲,有一次在何先生家用餐,先生和师母精心准备,并坚持让每个人吃下一只鸡,不吃不行,以致吃完都要走不动路了。于是戏言:“都说日理万机,我们到了何先生家是日理一'鸡'。”“日理一鸡”成为何门弟子中广为传诵的“名言”,伴随着我们在何先生家的小红楼度过了数不清的美好时光。

2006年,何先生唯一的爱子何芳川老师不幸病逝,2007年,师母过世,但“日理一鸡“的传统仍然在何先生居住的小红楼持续发扬。因为我的父亲年纪也大了,身体不好,很多时间我要回首都师范大学的家照顾父亲,我就经常利用上课后的时间去看望何先生,何先生盼望着我的到来,并且和我约定,下课后一定到他家里吃饭。每当我上课的日子,他都会嘱咐保姆(岳)兰蓉,要准备好饭菜,必须有掌有素,不管我下课多晚,都一直等我一起吃。如果觉得肉菜少了,就会埋怨兰蓉,他自己其实吃得不多,但总是盯着我吃,希望我多吃荤菜。如果有其他学生来,也一起邀到桌前进餐,还会催促兰蓉加菜,弄得兰蓉每次都有些紧张,生怕饭菜准备不周而引起何先生不满。尽管我们的收入比起之前提高了很多,但他仍然执着于把我们的肠胃塞满,据曾任历史学院院长的杨共乐老师说,他曾经在何先生和师母的“监督”下,整整吃了一大盆饺子,足够两位老人吃三天的。收入高了,生活好了,何先生仍然保持朴素清淡的饮食习惯。有客人来,年纪大了,做不动了,就请到学校的“实习餐厅”,不管剩多剩少,坚持要我们这些学生打包带走。有时候往往只剩下些汤汤水水,也要一律打走,照先生和师母的说法,“以免暴殄天物”。

摘自《念兹在兹:一个世纪的坚守——何兹全教授百年纪行》,作者宁欣,原文发表于《人物周刊》。

卢乐山先生(1917—2017)

爱人者,人恒爱之

在我与卢先生相处的50多年中,她对我们一些仍在其身边的学生兼同事的关爱事迹数不胜数。她年过90岁,还把我们的生日记录在册,每年都要按月在她自己家给大家过生日。

对我个人来讲,一生不能忘怀的事情,是我1960年困难时期,生第一个小孩时,我住在离学校很远的地方,卢先生竟然只身一人,提着他全家一个月的鸡蛋来看我,感动得我热泪盈眶。对待自家的保姆,卢先生也充满关爱,北师大教师每年例行体检时,卢先生一定给保姆出资让其和教师一起体检;保姆每年回四川探亲,费用均由她全包;保姆生病住院动手术,费用亦由她全部支付;有一次保姆粗心,将其家中祖传的清代乾隆年间的青花瓶打碎,卢先生极其淡定,一句抱怨的话都未讲。其宽厚的品格让人敬佩不已。2017年上半年,卢先生得知中国下一代教育基金会成立了一个“关爱启蒙者—流动课堂”讲师团,专门为贫困和民族地区培训幼儿园教师,即慷慨解囊,拿出自己多年积攒的10万元,捐助给广西河池地区幼儿教师培训班,使9个民族11个区县的500余名幼儿园园长和骨干教师得到一次学习的机会。卢先生的大爱,已从北师大惠及祖国的边疆,已从对个别人的关怀,惠及广大幼儿教育事业的接班人。直到临终,她还在为国家而看淡自己的生死。她觉得自己的病已不可治,多次要儿子去求大夫停止救治措施。一次我去看望他,她又求我去找大夫说:别再治了,别再浪费国家资源了。语气恳切,感人肺腑。而且,卢先生已于去世前两年立下遗嘱:去世后,不举行遗体告别,不开追悼会,遗体捐献给北京协和医院做医学研究。高风亮节,贯彻终生。

摘自《高山仰止,景行行止——怀念我的恩师卢乐山先生》,作者祝士媛,原文曾发表于《人民教育》2018年第10期。

钟善基先生(1923—2006)

特殊的艺术与养生

先生爱好广泛。上初中时,著名音乐指挥家李德伦也在同所学校上高中。李德伦每周邀请师大音乐系的老师进行一次音乐欣赏活动,先生每周必到。到高一时学校开设声乐选修课,也是请师大老教授教,于是他又学了一年声乐,对戏曲(大鼓书)和声乐都颇为精通。对音乐的爱好,不仅练就了他的艺术素养,而且他将所学的艺术表演要素应用于教育教学中。有的附中毕业生对他授课的评价是“先生的课讲得条分缕析,越听瘾越大”。“他把数学那些枯燥的公式、定理能讲出十分引人入胜的艺术美来。听先生的课,有如看一场好戏、听一次精彩的音乐会那样获得艺术的享受”,前《戏剧电影报》编审胡金兆用“艺术数学”概括先生的课。在与友人的交谈中,先生曾经比喻讲课与唱戏的区别。他说老有人把咱们老师上课比作演员演戏,这很不妥,演员演唱,只要观众喝彩就行。观众并不要求演员把他们教会怎么唱,而且唱得比演员还好。老师上课则不然,老师在台上讲课,不但要让学生听懂,给老师喝彩,更要让学生学会,特别是要学生会学,这是老师最重要的责任。这种启发式,引导学生学会、会学的方法,直至今日,都对数学教学起着引领作用。

在我读研究生的时候,先生已经69岁但仍然坚持给我们上课,一讲就是半天,尤其是讲到中国传统数学文化部分,更是娓娓道来,激动处在黑板上边写边画,我们都佩服先生充沛的体力和脑力。先生多年不吃早餐,据说在中学时代,酷爱数学的他特别喜欢开夜车演算各种数学题,于是第二天清晨,晚起的他为了赶时间上课只好牺牲吃早饭的时间。夜夜如此,年年如此,这种不吃早饭的习惯一直保留下来。先生精力旺盛一方面与他中学时代练就的强壮身体有关:先生自幼喜欢球类,在师大附中是足球队的后卫;另外主要与先生乐观豁达、海纳百川、厚德博爱息息相关。

摘自《钟善基:数学教育的一代宗师》,綦春霞整理。

刘若庄先生(1925—2020)

埋头苦干,勤耕不息

刘先生身体不佳,工作也过累,时年30多岁的他天天要服安眠药才能入睡,上午常常头晕头痛,有时不得不吃止痛片。但他并不因此精神萎靡,恰恰相反,一讲起课来,他好像换了个人似的,精神亢奋,神采飞扬,很能吸引学生专注听课。作为主讲教师,并不需要亲自带实验课(一般由助教负责),而他却时常到实验室检查指导学生。那时还没有计算器,他随身带一把计算尺检验学生的实验数据。这种严谨的、认真的工作作风和以身作则、一丝不苟的教学态度是我们教师的楷模。

刘先生当时工作量很大,除主讲本科基础课和研究生专业课以外,还要辅导助教及进修教师,自己还搞着多个课题研究。此外,教研室主任行政工作也占去他不少精力。然而在我的记忆中,他几乎没有因病请假缺过课,只有一次感冒发烧到40℃,实在撑不住,被送进医院,才少上了一次课。几十年来,刘先生每天孜孜不倦地备课、查阅文献、思考、计算至深夜,埋头苦干真似老黄牛勤耕不息。他生活简朴,对自己身体健康也没有过多地顾及,有时他还自嘲:“据说,我这个人短命、体格弱,可看来也还能对付(繁重的工作)。”

摘自《导师风范 永驻心间》,作者朱乃璋。

张厚粲先生(1927—2022)

师者爱生法自然

师者,传道授业解惑。做一名教师,被众多学生称呼为先生,是学问,更是人生修行。

先生热爱三尺讲台,不管学生是什么层级、课程多长时间,她从来都是站着授课,按照先生的话说,教师讲课哪里有坐着的?站着上课才能精神饱满,教学演示到位!已经到了鲐背之年的先生,现在还坚持给学生上课,“走人心理学”常年被列为北师大心理学院的开学第一课,这堂课让人反复听多少回还会感到特别“过瘾”。授课时,先生声音洪亮,娓娓道来,条理清晰,举一反三,抽丝剥茧,深入浅出,有理论、有数据、有故事、有情怀,带来理论联系实践的思考,给人启迪。讲台下的学生听到的是心理学的知识,感受到的是生机勃勃的能量,常会感叹:通透潇洒,大师风范!作为张门弟子,有时会觉得那是一种说不出的滋味,几乎每名学生或多或少都被严厉训导过。后来,学生们都学乖了,学习研究出现疑惑时会自行组织小范围研讨,不会在还有提升空间的阶段就去找先生贸然提问。有时学生间的讨论被先生看到,她的表情往往是欣慰之中还带着一股说不出来的淘气、得意,那意思像是在说:都知道踏踏实实好好学习了吧。忘不了有一次原本与先生约好时间去讨论自己的阶段研究内容,结果站在办公室门口时听到先生正在大声批评另外一名学生研究思路跑偏,用功不够,于是赶紧临时调换不那么成熟的汇报内容。这时有一个学妹跟我说:“咱们老师批你最轻了,学姐什么时候给大家介绍一下经验?”“经验就是多下功夫。你没看见老师这是杀鸡给猴看呢。”我随口说道。没注意办公室的门什么时候打开了,只见先生笑嘻嘻地站在那里来了句:“嘿,没想到这只猴还挺聪明!”

摘自《心至真,理致知,学致用——记心理学家、北京师范大学教授张厚粲》,作者谢军,原文曾发表于《光明日报》。

张兰生先生(1928—2020)

谈思论道,灵魂冒火

20世纪90年代中期,我考到先生门下攻读研究生,从此与先生有了更多的接触机会。

读研数年中,我记忆最深的便是在老师阴暗逼仄的书房里对谈的时刻。先生1952年从浙江大学来北师大任教,大约在后半段的30余年间都是在工字楼北侧一层的这套房间里度过的。当时研究生人数少,专业课也不必定要到教室里“考勤”,上下课时间也不很拘泥。有时先生会在家里开讲,而我们几个学生,几乎每周也会相约着到先生家里请益一番。先生的书房既是工作室,也是会客室。

除了书桌和沙发外,便是堆叠的书、石头和绿植。每次先生都嘱咐我们下午四五点钟到家。师妹不解,问先生何故。先生笑着解释道,白天自然光充足宜伏案写作,晚上灯光明亮可就椅读书,唯黄昏时分天色尚明未暗,光线不利于眼,开灯却可惜了电,因此最宜与人对坐,谈思论道。可见,先生当时便有“基于自然的解决方案”的思考了。学生们跟先生的谈话,往往是真正的“漫谈”,主题、内容和方向都不确定,但先生的睿智、洞察力、开放而敏捷的思维,让每次谈话都像做了一套思维体操,总能令人有所感悟。

林语堂曾引李考克的话说,剑桥的教育是这样的,导师一礼拜请你一次到他家谈学问。就是靠一支烟斗,一直向你冒烟,直到把你的灵魂冒出火来。张先生不抽烟,但与先生的谈话,每每都能达到额头冒汗、灵魂冒火的效果。还记得不止一次,在头脑的消耗之后,先生不无得意地让我们品尝他自己做的美味的炖牛肉,有时还放一曲他喜欢的圆舞曲。现在回忆起当时师生听着乐曲,口角留着牛肉汁继续畅谈的场景,不禁莞尔。这种先生自嘲为“放羊”“喂猪”的培养法,我却觉得和苏格拉底的教学有着同样的妙处,对学生批判思维的成长、学科视野的扩展、人格特质的养成,有着莫大的助益。

摘自《兰之猗猗,扬扬其香——纪念张兰生先生》,作者黄宇。

张静如先生(1933—2016)

做一个合格的“资料员”

回想在北师大读书的这段经历,总觉得时光过得很快,而值得纪念和回忆的事又太多。

“马前桃花马后雪,教人怎敢再回头?”若没有先生的指导和教诲,我很难想象会有今天的这一点进步。现在我也当导师,开始指导自己的研究生。我总是把先生教给我的东西,作为经典的教学案例讲给我的研究生,让他们从中得到智慧和启迪。

我希望他们像先生一样,做一个合格的 “资料员”。1953年,张先生大学毕业后的第一份工作就是“资料员”。那时候,他在资料室内安了一张床,常常睡到那里,以便看到更多的书。他甚至把《新青年》月刊一至九卷、四期季刊、五本不定期期刊中的论文、小说、诗歌、译文、通讯、广告,都一字不落地全部看完。为了写《李大钊同志革命思想的发展》(1957年)这本书,他不满足于刘弄潮在《李大钊著述目录试编》中提及的100多篇,也不满足于蔡尚思在《李大钊著述的分类编目》中提及的200多篇,而是到北京市委档案室借来李乐光(李大钊同乡)生前所存李大钊著作的抄件300多篇,全部抄下,并用能够找到的原件校对。这比1959年人民出版社出版的《李大钊选集》中收录的133篇要多得多。

先生之所以被誉为“国内外李大钊研究的第一人”,我想与他有“资料员”的这个经历是分不开的。先生也把这一招教给了我,他要求我尽量全部占有资料。记得2005年的冬天,我早早起床,去赶6点半从阜成门出发的班车,去北京西郊温泉镇的中央档案馆找材料。一天下来,腰酸背痛,头昏脑胀,却一无所获。晚上我乘班车返回,赶到先生家已近晚上8点。先生看到我一脸失望的样子,却说出另一番让我受益无穷的话:你今天收获不小,至少将来可以告诉人家,某某库、某某档里没有你要找的这份材料,这也是一种难得的收获。

——摘自《先师三记——怀念我的恩师张静如先生》,作者周良书,原文曾发表于《北京教育·高教》。

以上文摘的来源文章已收入顾明远先生主编《北师大的先生们》(北京师范大学出版社2022年出版),今日读来,先生们的高洁人格和师者大爱,令人感怀,催人奋进。